震度データについての注意

日本全土を網羅する各地の震度データは、気象庁の発表するものが唯一の情報源となっています。当サイトで使用している震度データも、気象庁の震度データベースを元としており、ブラウザを使って不定期にデータを取得し、更新作業を行っています。

これらの震度データは、気象庁や地方自治体などが各地の震度観測点に設置した観測機器により収集されたものです。

なお、可能な限り気象庁の公開している情報との差異が発生しないように心がけておりますが、最新状態であること、誤りを含まないこと、および、気象庁の情報と一致していることを保証するものではありません。

2014年4月に実施された震度データベースの刷新により、2014年3月以前の震度観測データと若干の差異が発生しているようです。当サイトは2014年5月に全期間のデータを再取得しました。

以下の記述は2014年3月以前の震度データベースに関する記述であり、現在は修正されています。

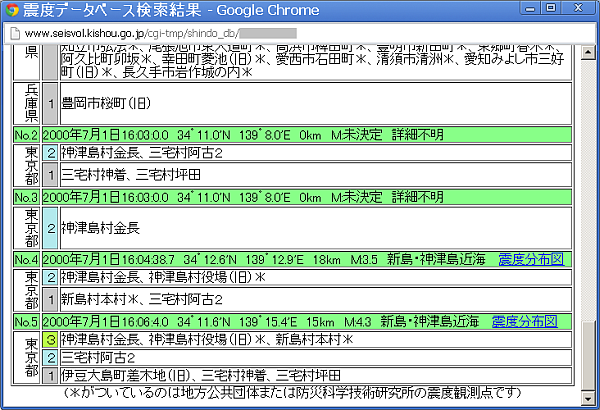

下の画像は、震度データベースの検索結果の画面キャプチャです。

ご覧のとおりNo.5まで表示されていますので、この一覧は5回分の地震のデータを示しています。

しかし、一見して分かるように、No.2とNo.3は発生日時も震源地(緯度と経度)も同じですが、別の地震として登録されています。「神津島村金長」という観測点では、実際に2回の揺れを観測したのかもしれませんが、分析結果からすると同一の地震だったはずです。

2014年5月追記 2014年4月に行われた震度データベースの刷新にともない、このデータは「詳細不明」に修正されました。

この例のように火山性群発地震など地震が連続発生すると、正しく分析できない場合があるようです。気象庁の震度データベースには、このような不可思議なデータが100件を超える単位で登録されています。

画像中にある「M:未決定 詳細不明」のような、マグニチュードや震源の深さがともに不明な地震は、気象庁の震度データベースでは珍しくもありません。また、後日、データが修正されることもあります。

阪神・淡路大震災や東日本大震災を経て、観測点の数は増加し、震度観測および分析の精度も向上しているようです。したがって、観測年代ごとに精度は異なっているはずです。このような精度の違うデータをあわせて分析せざるをえない点も、地震分析における困難さではないかと思います。